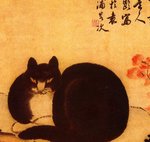

Les jeux du mini-cirque (mosaïque d’une villa romaine, Piazza Armerina, Sicile. Via Wikimédia)

Les jeux du mini-cirque (mosaïque d’une villa romaine, Piazza Armerina, Sicile. Via Wikimédia)

On racle le fond de l’an. Qui en reveut ? En attendant un plombier (peut-être nommé Godot…), c’est l’heure des bilans. Très personnel, celui-ci, je préfère laisser à d’autres, plus mordus, les synthèses politico-philosophiques.

Pour moi, 2017 aura été l’année du retour au roman. Et avec une productivité sans précédent ! Une clef est à trouver du côté de la technologie : je suis passée du traitement de texte au logiciel Scrivener, redoutablement efficace. Et puis il y a l’informatique mobile…

Qu’on me permette ici quelques réminiscences. Quand j’étais étudiante, en 1992, j’ai entamé la rédaction de mon premier texte long : un mémoire de DEA, ce qu’on appellerait un mastère aujourd’hui. Texte technique, pour lequel j’avais besoin de nombreuses références en chimie, génétique, archéologie, etc. À l’époque, il fallait chercher parmi les volumes de revues papier à la bibliothèque de la fac. On cherchait les revues dans un index informatisé, du moins pour les publications récentes. Pour les autres (et j’ai eu besoin de citer des articles datant de la fin du XIXe siècle), il y avait les bons vieux registres à fiches de cartons Certaines publications n’étaient cependant pas disponibles sur place. Parfois il suffisait de se rendre dans une autre fac de la même ville : un article de biochimie pouvait se trouver à la fac des sciences ou à celle de médecine, par exemple. Mais souvent aussi, il fallait commander le numéro via le réseau des bibliothèques universitaires. Cela arrivait au bout d’un certain temps.

Sautons des dix ans en avant dans le temps : début des années 2000, j’écris mon premier roman. C’est moins technique, mais je suis pointilleuse sur la grammaire et l’orthographe. En plus du traitement de texte, j’ai le petit Robert sur CD-ROM ouvert en permanence. Et j’ai internet pour chercher des informations au besoin.

Jusqu’ici, j’ai travaillé sur des ordinateurs de bureau, plus puissants et plus confortables question écran. Mais si je ne suis pas chez moi, je n’ai pas accès à mon texte. Ou alors il faut jongler avec les disquettes (vous vous souvenez ?) et les chefs USB. Et pour les recherches sur internet, même chose : il faut une connection, un ordinateur.

En 2017, 15 ans après, pour écrire, je suis passée à l’ultra-portable, sans sacrifier l’efficacité. Je peux désormais emporter mon travail en vacances, en weekend, écrire dans le métro si je veux. Et je peux faire mes recherches aussi aisément sur cet ordinateur ou sur mon téléphone, partout où il y a du wifi ou de la 4G.

Il est devenu courant de déplorer l’effet des technologies de l’information sur notre capacité d’attention et de concentration, mais personnellement, j’ai plutôt trouvé ça libérateur : je peux consacrer moins d’énergie cérébrale à organiser mon travail (aller en bibliothèque, chercher dans diverses bases de données, prendre des notes, commander un titre en espérant que c’est bien celui qu’il me faut, transporter mon travail de mon ordi à celui de chez mes parents…) qu’à faire le travail proprement dit.

Il y a un apprentissage, forcément. Il faut se donner une discipline – et savoir s’y tenir. Le web est remarquablement efficace pour collecter des données, mais derrière, il faut savoir les organiser. Chance pour moi, le roman en question a une structure simple et sur laquelle je peux greffer au fur et à mesure les éléments glanés. Et c’est là aussi que Scrivener, avec ses outils pour organiser, synthétiser et visionner, peut être d’une grande aide.

Mais avant tout, c’est une logique de projet. Si on a un projet, les petites machines sont là pour être mises au service de ce projet. Si on veut juste passer le temps, elles vous « aideront » pour ça aussi… C’est juste une question de savoir ce qu’on veut.

En tout cas, bonne année, et faites de beaux projets !