J’en ai parlé précédemment, je suis en train d’écrire un roman policier historique, quelque chose qui se passera en Italie en 1800, près d’une petite bourgade appelée Marengo…

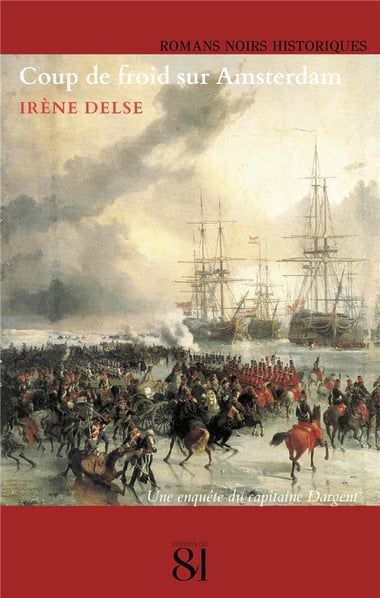

C’est le cinquième d’une série commencée en juin 2020 et qui compte déjà trois épisodes publiés : un situé en 1805, sous l’Empire, et deux sous la Révolution, dont le plus récent, Coup de froid sur Amsterdam. Le lien entre tout ça ? Mon détective, un héros récurrent, ou héros iconique pour reprendre le terme de Robin D. Laws dans son fascinant bouquin Beating the Story.

Pourquoi iconique ? Parce que la caractéristique principale de ce type de héros n’est pas tant son retour dans plusieurs histoires ou épisodes, que le fait qu’il ou elle ait des caractéristiques stables, qui ne changent pas substantiellement dans les diverses aventures où on les retrouve. Ainsi, Superman est toujours Superman, quel que soit son adversaire du moment : sa force, sa vitesse, son invulnérabilité, son costume bleu et rouge, mais aussi son sens moral et son optimisme.

Et ce n’est pas réservé aux super-héros : Miss Marple reste la même sur des dizaines de nouvelles et de romans : son œil d’aigle doublé d’une profonde compréhension de la nature humaine, sa délicatesse de vieille demoiselle bien élevée contrastant avec l’audace mentale de ses déductions.

Un héros ou une héroïne iconique a ainsi ce que R. D. Laws appelle un éthos iconique, un ensemble de caractéristiques englobant le caractère, l’apparence physique, l’histoire familiale et personnelle, qui font de ce personnage non seulement un justicier mais une certaine sorte de justicier : Superman utilise d’autres méthodes que Batman ou Wonder Woman, Miss Marple ne résout pas les énigmes de la même façon que Tuppence (héroïne de la série « Tommy & Tuppence », aussi par Agatha Christie) ou qu’Hercule Poirot.

Choisir un héros iconique n’est pas si évident dans un monde où « voyage du héros », « arc narratif » et « transformation dramatique » sont quasiment la loi du monde culturel. Les films de super-héros ont beau récolter des fortunes au box office, la seule chose qui semble intéresser Hollywood, c’est de les voir se développer et devenir ce qu’ils sont. D’où les multiples remakes des histoires d’origine de super-héros, d’où des histoires décevantes quand il s’agit de donner des aventures à un héros dont l’éthos iconique est bien établi.

Et pourtant, ces héros récurrents ou iconiques sont fréquent dans les différents genre populaires, aussi bien romans que BD, films ou séries télé. Presque toujours, il s’agit de redresseurs de torts, même si certains ont parfois un pied de l’autre côté de la loi, comme Rocambole ou Arsène Lupin. Leur métier d’origine importe peu puisqu’il y a dans le tas des détectives (à commencer par Sherlock Holmes) et des explorateurs (comme Indiana Jones), des médecins (Bones, Dr House, la bande dessinée Doc Justice) et des écolières (Nancy Drew, plus connue du public francophone sous le titre « Alice Détective »). Leur seul point commun est leur capacité à répéter à chaque aventure, avec de légères variations sur le thème de base, leur éthos iconique, bref à être ce que le public s’attend à retrouver en eux.

Miss Marple ne se lassera jamais d’observer ses voisins et d’additionner deux et deux. Indiana Jones est toujours prêt à payer de sa personne pour arracher des trésors archéologiques aux Nazis ou à des trafiquants divers. Hercule Poirot fera toujours confiance à ses petites cellules grises plus qu’à l’agitation des autres limiers. Le Dr Brennan, de la série Bones, procèdera toujours de façon froide et méthodique, même devant les scènes de crime les plus grotesques.

Et dans le cas de mon détective, alors ? Qu’a-t-il de particulier ?

Ceux qui ont lu Du sang sur les dunes, Mort d’une Merveilleuse ou Coup de froid sur Amsterdam doivent en avoir une idée : les caractéristiques fondamentales Antoine Dargent comme détective sont la curiosité, qui le conduit à s’impliquer dans des affaires de meurtre plus compliquées qu’il n’y paraît, et le stoïcisme devant la violence et les tentatives de rétorsion des criminels dont il dérange les complots. Et puis, malgré les vicissitudes de la politique, un sens du devoir qui lui rend impossible de se désintéresser d’une affaire quand elle met en jeu le sort de son pays.

C’est chaque fois l’occasion de se plonger dans un moment dans la vaste et foisonnante fresque historique de la Révolution et de l’Empire qui a suivi, et de revivre les espoirs et les craintes des gens qui l’ont vécue.