(Un billet écrit pendant que je terminais Augusta Helena. Aujourd’hui, le roman est paru, et je n’en changerais pas une ligne.)

Il y a un adage que tous les auteurs connaissent, mais qui est peut-être le moins bien compris de toute la littérature : Écris sur ce que tu connais.

Qui ne s’est pas demandé un jour, en s’arrachant les cheveux : mais alors, je ne vais pas pouvoir écrire grand chose ! De combien de romans sur la vie ordinaire d’un rejeton de la classe moyenne avons-nous besoin ? L’autofiction est-elle vraiment l’horizon indépassable des lettres contemporaines ?

Dit comme cela, ça a l’air absurde – et en effet, ça l’est.

« Ce que tu connais » ne veut pas juste dire « ce que tu as vécu comme aventures » (ou l’absence de celles-ci). C’est plutôt un rappel qu’il y a des choses communes à tous les êtres humains, sur lesquelles l’auteure peut s’appuyer pour façonner un univers romanesque dans lequel la lectrice peut entrer, comme dans une seconde peau.

Nous éprouvons tous des émotions ; nous avons tous l’expérience d’avoir été enfant ; nous appréhendons tous plus ou moins la mort ; nous cherchons tous à être acceptés, reconnus, aimés. C’est avec ces sentiments qu’on peut bâtir un récit de portée universelle, même avec les personnages les plus lointains qu’on puisse imaginer – l’impératrice Hélène, par exemple, servante d’auberge sous l’Empire romain, devenue mère de l’empereur Constantin, protectrice de l’Église et sainte pour les catholiques et les orthodoxes.

Si on reste à la surface des choses, aux étiquettes sociales et historiques de ces personnages, on risque de rester piégé par ces attributs extérieurs. On risque de fabriquer des silhouettes sans vie, des découpages de carton dans un paysage de toile peinte. Il faut non pas tant mettre de la chair sur ces ébauches que les créer vivantes dès le départ, avec leurs caractéristiques individuelles, mais aussi les émotions et aspirations par lesquelles ils touchent à l’universel.

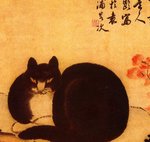

De ce côté-là, j’ai une chance : j’écris lentement. Je commence par m’immerger dans l’univers du roman par des lectures (surtout des bouquins d’histoire, dans ce cas), des visites de musées (archéologie et art de l’Antiquité), même simplement en regardant des tableaux qui me semblent participer des émotions que je veux faire passer dans le récit.

Je m’immerge, et puis je rumine, j’imagine, je tâche de visualiser mes personnages et les lieux qu’ils habitent. Sur des plans de Rome sous l’Empire, je trace des itinéraires, m’efforçant de sentir l’esprit des lieux, la blancheur du stuc sous le clair de lune ou la solidité intemporelle des dalles de pierre volcanique sur les voies romaines. Je prends les menus et recettes de cuisine qu’ont laissé à la postérité quelques gourmets romains, et je module en fonction de la région, de la classe sociale, de la solennité de l’occasion, de la saison, surtout. Je m’intéresse au climat et aux phases de la lune, à l’époque d’introduction en Occident de tel ou tel fruit ou légume, de telle technologie, et de la façon dont les gens faisaient avant de la connaître. (Saviez-vous que les Romains ne connaissaient très probablement pas le fer à cheval ? Et l’étrier non plus.)

Cette alchimie demande du temps, bien sûr. J’ai déjà dit plus tôt que je m’étais organisée pour écrire régulièrement. Ajoutons que je ne cherche pas à vivre de ma plume. Non seulement c’est une gageure dans les conditions économiques actuelles, mais je préfère être libre de ne pas publier souvent, mais de peaufiner ce que j’écris.

On verra à l’usage si le public accepte d’entrer dans cet univers. Pour le moment, je ne suis pas mécontente de l’avoir créé.